さて、続きでギター製作企画2本目。今回はちょい長めなので興味ない人は飛ばしてください。

今まで使っていたストラトのサンバーストのボディと昔オークションで買ったメイプルネックが余っているので(それ以外のパーツはなし)これで何か作れるか、というのが前提です。

仕様は2ハム、1Vol1Toneに決定

悩んだ結果、まさかのハムバッカー×2、1vol、1tone、3wayスイッチというごくシンプルな仕様。結構長い間ギター弾いてきたけど、ハムバッカーを弾いた経験はほぼゼロ。理由は特に必要なかった、というだけなんですが。

ただ、どこかで試奏したレスポールのフロントの音がよくて、ああ、こういうのもたまにあったらいいな、みたいな感じです。ガシガシに歪ませるわけじゃないし。ただレスポールって弾きにくいし、無闇矢鱈に高いし、ストラトでええやん、という発想です。ただ、ストラトの2ハムというのは邪道と言われるとか言われないとか。

ネック/ボディ以外の部品をバラで調達

遊びであるからにはできるだけ安く済ませたい。いろいろ探ってみた結果、パーツ類は意外とサウンドハウスではなくアマゾンの方が安い(もちろんいろいろ凝りたいのならサウンドハウスの方がよいです)。Musiclilyという会社が品数多くて安い(品質はそれなり)。

超難関の塗装剥がしとキャビティザクり

さて、難関はなんと言っても「塗装剥がし」と「ザクり加工」(キャビティ内を削ること)。どんなブログや動画見ても「2度とやらん」という人ばかり。

最初は剥離剤で一気にスクレーパーで、と思ってたんだけど、ビクともしない。アイロンであっためてスクレーパーというのが一番効きそうだったけど、確かにめくれる。でも一部。何よりカッタウェイのカーブの部分とかどうすんのよ、と悩んだ末、結局小さいリュータやサンドペーパーでゴシゴシ。しかし出来上がりはうまく皮が剥けなかったゆで卵みたいなみたいな状態に・・・まああとでパテで埋めるか、ということでひとまず終了(写真はその途中経過)。

次にキャビティの加工作業。ストラトが3シングルなのでこれを2ハムにしようと思うと、キャビティ内を弁当箱みたいな四角い形にしなきゃいけないのである。

これもまた難しかった。結局知り合いが持ってたインパクトドライバを借り、先をドリルに変えて何ヶ所か穴開けてそれを彫刻刀で削っていく方法に。彫刻刀が思わず活躍してくれた。これがプライマー塗る前の状態。白いところはパテです。きれいだったサンバーストが醜悪に・・・確かに剥離は本当に2度とやるまいと思いましたね。素直にリプレースメントボディを買った方が良い。

次はプライマーと研磨とパテ埋め作業。これも1週間くらいかけてやる。結局ボコボコした部分を埋めていくとボディのほとんどがパテで真っ白になってしまった。この状態で乾かしてめっちゃ荒いサンドペーパー(40番くらい)でがっしがっしと削ってゆく。

そして本ペイント。全体のルックスだが、今回はピックアップカバーがギブソン風なクロームなので、全体をモノクロで無機質な感じでいきたかったので、ボディ色はグレーのすごく薄いやつ(パールグレーというらしい)で行くことにする。s

ネックはトップコートを全部ヤスる

次はネック。以前オークションで買ったフェンダージャパンのメイプルだが、実はメイプルは初めてだ。そして恐ろしく汚なかったので、徹底的にヤスって表面を出し、プライマーを塗り、クリアを吹いて仕上げる。

ネックはもうちょいデリケートにしないといけない部分だけど、メイプルっぽくなってりゃいいってことで割と雑に(全体に雑だが)。フェンダーロゴも消えちゃったので、水転写デカールを貼る。フェンダーじゃないのに貼るやつがいるらしいが、それは違法だぞ(個人で楽しむ分にはいいと思うけど)。

組み込み、そして完成

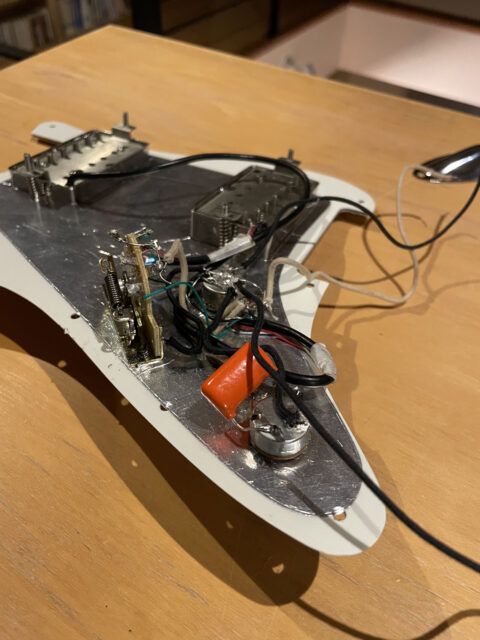

そしてサーキットだけど、この配線図がなかなか見つからない。あるにはあるけど、その通り配線してみたらハーフトーンが出ない。ありそうだけどみんなやんない仕様なのかね。やっとのことで探し出して成功。

ノイズ対策はスプリングにアース落としただけ。音を出してみると当たり前だけど一切ノイズが出ない。さすがハムをバッキングしてくれる名のことだけのことはある。

そしていよいよ組み込み。意外と全てのパーツがスコンとはまってくれたのはよかった。

ギターを知っている人ならわかると思うが、セレクター&ノブがテレキャスター、ピックアップのハムにはギブソンっぽいクロームカバーをかけているのでもはやこれはストラトとは呼べない。

出音はなんというか「金属的で野太い、エレキの音!」という感じ。ずっとシングルピックアップしか知らなかった身としては新鮮。あと、リアとフロントの音のキャラが全然違うのも面白い。でもクリーンでもクランチでもとても扱いやすく、弾きやすい感じに仕上がりました。よかったよかった。

今回の制作では色々気付かされましたが、とりあえず以下かな。

◎違うクリエイティビティ

制作じゃなくて「製作」というのはなんとなく子供の頃のロマンみたいなものがある。イメージしたものが物理的に形になっていく、というのは非常に快感としてあるんだなと。逆にいうと曲作り以上にどう作るかというイメージが重要。なんとなく、では作れない世界。

◎ ツールがやたらにいる

音楽を書くだけなら最近では紙さえいらない。でもこういう工作は工具に始まり、やすり、塗料、コテなど色々なツールが必要。そしてツールじゃないけどそういうことができる「場所」も重要。

◎意外と違う想像力を使う

形も仕様も作り方も決まっているわけだから、その通り進めばいいだけの話だけど、セオリーは「なんとなく」でしかない。ただの木工なんだから、その辺は自由だ。工具やパーツを変えたり、流用したり、作業そのもののやり方を変えてみたり。同じクリエイティブでも頭の使う部分が違うんだよね。これこそ制作と製作の違い、というか。

◎折れてはいけない

やっていく上で「ああ、これはもう無理」とかっていう局面が結構出てくる。加工が難しかったり、サイズが合わなかったり。でもなんとか最後までやる。とにかく進める。納期があるわけじゃないんだし、納得できるまでやる。そうすると失敗しても不思議と充実する。これは本当に重要。

◎色を塗る、という感覚の軽やかさ

よく考えると学生時代は美術部にいたのだった。ろくな絵は描いていなかったけど、下地を作ったり、パテを盛ったり、そこに色を走らせる、という感覚はずっと残っていて、それが今回蘇った。「ああ、こういうことだな」っていう妙な納得感。それは多分楽器を弾く行為にも似ている。何が似ているかというと「そこに何かが生まれようとしている」という期待感みたいなものだろうか。

ということで音を作るだけじゃなくて音を作る道具を作る、というのもやってみると意外と楽しかったというオハナシでした。

昔のオリジナル曲ですが、参考までにこのギターで1曲収録してみたので聴いてみてください。クリーントーンのカッティングとワウ&クランチのリードです。やっぱり通常のストラトと違ってなんか「金属感」があるのと、やはりストラトのピックアップってピックガードにぶら下がってる構造だからちょっとストラト独特の「エアー感」もあったりして、面白い音になりますね。レスポールだとこんな風にならないと思う。

コメントを残す